In questa breve review cercherò di raccontarvi i segreti dell'effetto suolo applicato alla F1, tecnologia che qualche decennio fa permise alle wing cars di dettare legge in F1 senza rivali.

Per comprendere meglio il meccanismo fisico alla base dell'effetto suolo, si consideri un'ala aeronautica nel suo moto relativo rispetto al terreno; l'esperienza pratica ci suggerisce in questo caso una deportanza maggiore di

quella che si avrebbe in aria libera o a grande distanza dalla pista.

Considerando

l’ala anteriore di una vettura di F1 a 50 mm dal piano stradale, tra la parte

dorsale e la strada è come se si avesse un condotto convergente/divergente; il

fatto di avere una parete ad una certa vicinanza dal contorno solido del

profilo fa sì che ci sia un beneficio di sovravelocità dorsali maggiori

rispetto a quelle in assenza della parete. In termini tecnici, è come se si creasse

sostanzialmente un tubo di Venturi.

Il tubo di Venturi, conformazione di aerodinamica interna ad un condotto convergente/divergente, consente di aumentare il

carico aerodinamico perché accelera ulteriormente il flusso lungo il contorno inferiore

del profilo; le particelle di aria che passano sotto l'ala risultano così essere maggiormente accelerate rispetto al caso di riferimento a distanza dal suolo. Si tenga presente che dove c'è velocità di flusso, per il teorema di Bernoulli, corrisponde anche bassa pressione; ecco il succo del discorso: l’effetto

suolo è proprio questo, ovvero il fatto di avere la vicinanza del suolo fa sì

che il flusso percorre il condotto Venturi, accelera, ed induce depressione sotto l'ala, ovvero la schiaccia al suolo ottenendo carico.

Per capire ed apprezzare le potenzialità del teorema di Bernoulli, date un'occhiata al video seguente; l'aria compressa ad alta velocità fluisce nel "condotto" tra tavolo e foglio, generando depressione e piegando a sua volta il foglio verso il tavolo, come se ci fosse un carico "invisibile" gravante sullo stesso.

Per capire ed apprezzare le potenzialità del teorema di Bernoulli, date un'occhiata al video seguente; l'aria compressa ad alta velocità fluisce nel "condotto" tra tavolo e foglio, generando depressione e piegando a sua volta il foglio verso il tavolo, come se ci fosse un carico "invisibile" gravante sullo stesso.

Ma non è oro tutto quello che luccica, soprattutto in F1; creando forte depressione sul ventre della pala, verrà di conseguenza

richiamata aria da fuori verso la depressione, essendo l’ambiente in

depressione rispetto alla condizione atmosferica. Risultato: rientrate d’aria

laterali sono inevitabili - la natura cerca sempre di ostacolare i "delta" di pressione, ripristinando condizioni di pressione omogenea nell'intorno di un corpo.

Da qui il ruolo delle bandelle: queste rendono la

vita difficile alle rientrate d’aria. Anni indietro le bandelle erano molto

lunghe fino quasi al suolo, con la parte più inferiore delle stesse realizzate in un

materiale più morbido (anche materiali simili a legno), materiale in grado di sfregare

sull’asfalto. Solo così risulta possibile conservare il delta di pressione aggiuntivo frutto dell'effetto suolo.

Questa configurazione di "ala

sigillata" completamente verrà in seguito vietata per motivi di sicurezza; rimane tuttavia questa la soluzione migliore per difendere il

delta di pressione che si viene creare grazie al condotto Venturi al di sotto di un'ala.

Il vero effetto suolo è però non

relativo alle ali, ma relativo al fondo della vettura (risale al 1974); fino a

metà anni ’60 le macchine da corsa avevano un carico aerodinamico minimo, senza

ali né effetto suolo di nessun tipo. Le potenze dei motori crescevano (il

grosso del lavoro era di motoristica), l’aerodinamica era trascurata se non per

ridurre la resistenza all’avanzamento (non era curato l’aspetto dell’aumento

della deportanza, cioè del vero e proprio carico); oggi in F1, con le limitazioni del

caso, siamo attorno ai 1800 kg di carico, mentre ai tempi questo carico era

pressoché nullo. Si pensava quindi di realizzare vetture a 4 ruote motrici per

scaricare a terra tutta la potenza del motore; poi ancora sono arrivate le gomme a

mescola morbida e slick che hanno permesso di recuperare in termini di carico.

Le gomme hanno contribuito sicuramente ad un grosso aumento di aderenza, allontanando per

un po’ la possibilità di far approdare su queste vetture le 4 ruote motrici; ma

l’escalation dei motori è stata comunque molto rapida fino a che alla fine

degli anni ’60, quando il problema dell’aderenza si è ripresentato.

Alla

fine quindi si voleva realizzare un carico che non fosse la massa; aumentando

la massa aumenta infatti come noto la forza aderente perché aumenta la forza di

contatto con cui lo pneumatico viene premuto sulla superficie dell’asfalto,

però è anche vero che se ho una massa devo anche accelerarla. L’idea quindi è

pensare ad un carico che non sia una massa, ed il carico aerodinamico è

qualcosa in questo senso, cioè è un carico attivo che però non deve essere

accelerato.

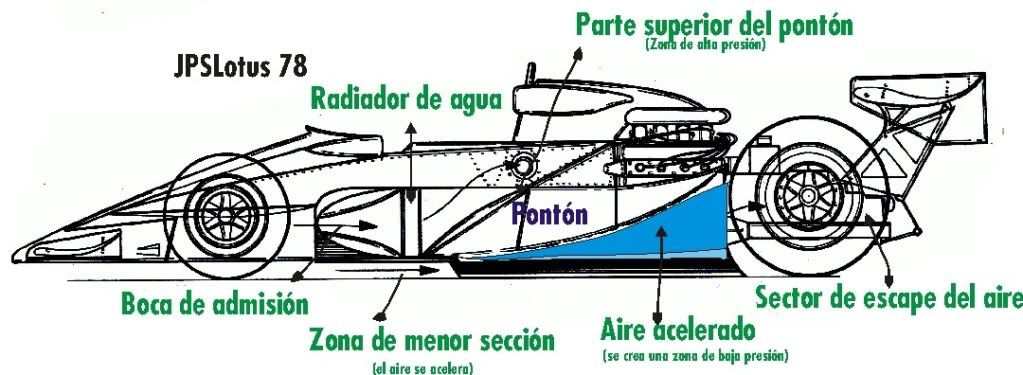

I tecnici della Lotus (in primis Colin

Chapman e Peter Wright), osservando le "pance" della vettura ingombranti dal momento che contenevano i radiatori del circuito di raffreddamento motore, decisero di

realizzare le pance conformandole geometricamente ad ala rovesciata; inutile dire che si

trattava di ali dimensionalmente consentite dal regolamento, ma, secondo le idee di Chapman e Wright, utili per recuperare

del carico (questa l’idea base).

In realtà in galleria del vento ci si accorse che i guadagni erano

aerodinamici scarsi; il motivo era sicuramente la scarsa apertura alare, ma al di là di questo la cosa più deprimente era che gli

effetti positivi di sovraccarico erano insensibili rispetto alla posizione di collocamento in altezza della

pancia stessa: addirittura anche abbassando questi profili sino al suolo si guadagnava qualcosina

ma non quanto si aspettavano da progetto.

Presi dall’incazzatura, con martello

e chiodi sigillarono lateralmente le pance con asticelle di legno, così da sigillare il tutto; inconsapevolemente evitarono rientrate di aria che tendevano ad

annullare il delta di pressione generato dall'effetto Venturi. Eureka! La bilancia della galleria cominciò a segnare

molti chili di carico; la superficie infatti era come un tubo di Venturi

rispetto al piano stradale per cui non funzionava più come un’ala ma come un

condotto convergente divergente sigillato rispetto all'esterno, come fosse un condotto chiuso.

|

| Un particolare delle pance della Lotus Ford 78. |

|

| La Lotus Ford 78 nella sua interezza; si osservi la forma delle pance ad ala rovesciata. |

Nell'immagine qui sopra osserviamo un draft della Lotus '78; nella parte inferiore dell'ala la zona di minore sezione del tubo di Venturi, zona di massima velocità a cui segue una zona di ulteriore accelerazione e, quindi, depressione: ecco l'effetto suolo.

Nessun commento:

Posta un commento